こんにちは。タウンセンターの岩下です。

今朝8時の気温は12度、天候は晴れとなっています。

先月(2024年8月)、東急リゾートタウン蓼科の所在地である茅野市は、初めて発表された「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」の対象地域となりました。

この夏は、たび重なる台風の発生など、日頃の防災について見直す機会も多かったのではないでしょうか。

9月は「防災月間」ということで、今回は山国信州での防災について考えてみたいと思います。

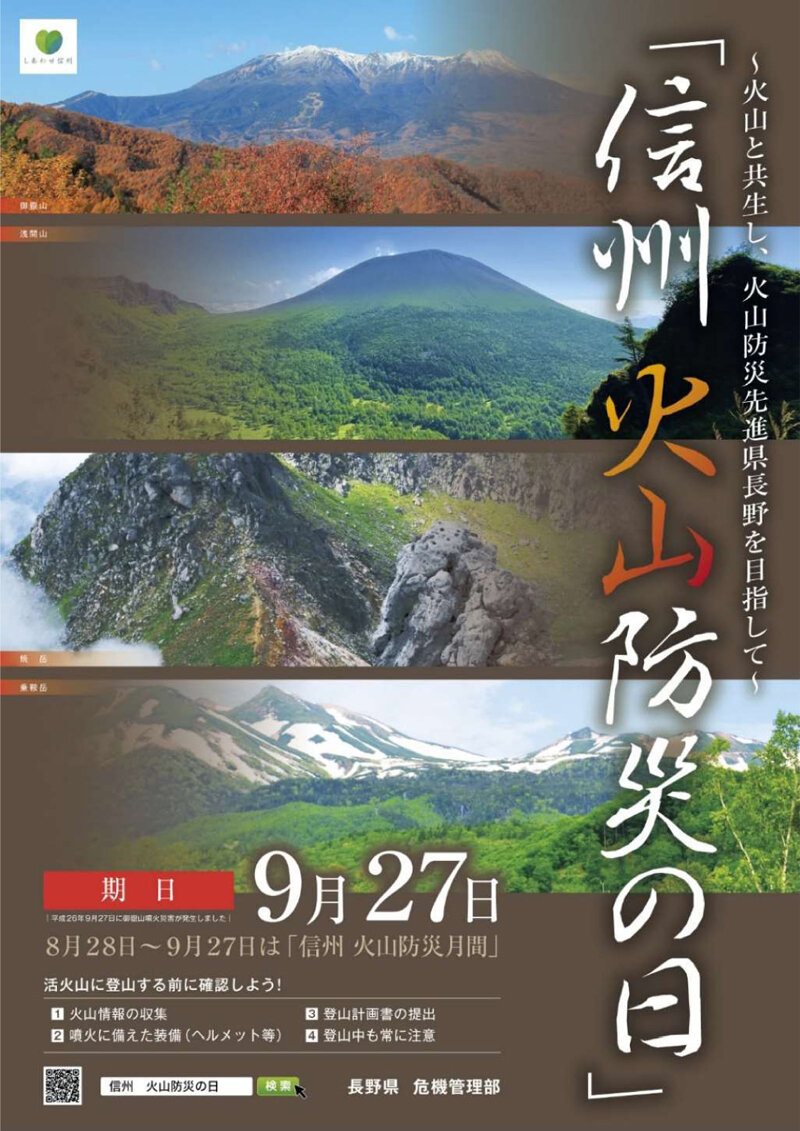

2014年(平成26年)の御嶽山噴火では多くの被害者が出たことから、長野県は噴火発生の9月27日を「信州 火山防災の日」と定めています。また、8月26日から9月27日までの1か月間を、「信州 火山防災月間」に設定しています。

8月26日は、1911年(明治44年)に日本で初めて浅間山で火山の観測所が設置され観測が始まった日で、気象庁はこの日を「火山防災の日」と定めました。

長野県「信州 火山防災の日」情報

長野県「信州 火山防災月間」

長野県には活火山が6つあり、浅間山や焼岳、乗鞍岳、御嶽山では常時観測が行われています。

登山をする時は噴火の可能性を考慮し、あらかじめ情報収集や装備を整え、自身の安全を確保しましょう。

タウンの背後に連なる八ヶ岳では、「北横岳(横岳)」が活火山と認定されています。気象庁のホームページによれば、約800年前に最新の噴火があったそうです。

北横岳は山頂や周辺に火口が残っており、北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅の先にある「坪庭」では、樹木も成長しておらず、荒々しい溶岩の地形がよく観察できます。

八ヶ岳では常時観測は行われていませんが、八ヶ岳は火山であることを頭の隅に置いておく必要があるでしょう。

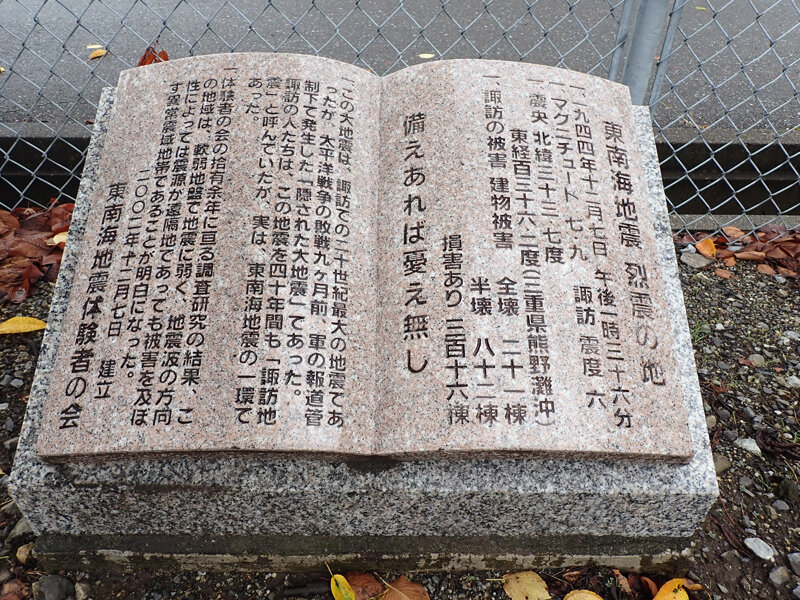

諏訪市の豊田公民館の駐車場には、「東南海地震 烈震の地」という碑が設置されています。

この地震は、太平洋戦争の敗戦9か月前の1944年(昭和19年)12月7日に三重県熊野灘沖で発生しました。諏訪湖までは約300kmも離れていますが、諏訪地域では多くの建物が被災しました。

諏訪市から茅野市にかけての盆地の地下は、かつて諏訪湖の湖面が広がっていたときに形成された軟弱地盤となっており、最近の地震でも諏訪地域だけがよく揺れる傾向があります。

また、茅野駅の西側には北西-南東方向に崖が連続していますが、これは糸魚川-静岡活断層帯を構成する茅野断層の活動によってできたものです。茅野市のハザードマップ(揺れやすさマップ)によれば、ここで地震が発生した場合、低地帯で震度7、タウン付近は震度5強の揺れが想定されています。

887年(仁和3年)7月30日(新暦8月26日)、南海トラフを震源とするマグニチュード8~8.6(推定)の仁和地震が発生しました。その震動により八ヶ岳の天狗岳(東天狗)の東斜面が大規模な山体崩壊を起こし、流下した岩屑流(岩なだれ)堆積物は千曲川を堰き止めて、大きな湖を形成しました。翌年、この天然ダムが決壊して大洪水となり、下流に甚大な被害を及ぼしています。

「小海」や「海ノ口」などの地名は、この時の湖に由来しています。また、風光明媚な松原湖沼群は、岩屑流堆積物表面の凹地に水がたまってできたものです。

岡谷市では、2006年(平成18年)7月や2021(令和3年)年8月に土石流災害が発生し、各地で大きな被害を及ぼしました。

茅野市でも2021年9月に諏訪大社上社前宮と本宮の間にある下馬沢川で土石流災害が発生しています。

このような災害はいつ、どこでも起きうるもので、2012年(平成24年)には、茅野市北山でも局地的豪雨により土砂災害が発生しました。

こちらのページでは、リアルタイムでタウンの降雨の状況がわかります。

タウンでは、台風などの大風が吹くとしばしば倒木が発生し、道をふさいだり電線を切って停電することがあります。

タウン内には、防災行政無線が設置されています。しかし豪雨の時にはスピーカーの音が聞きづらく、停電になると携帯電話も使えなくなります。このようなときには、茅野市が推奨する簡易デジタル無線機(屋内受信機)が役に立ちます。

長野県には風光明媚な景観がたくさんありますが、それらは過去の地震や火山活動などの自然現象によって形成された場所でもあります。

観光地へお越しになる際には、そこがどのようにしてできた所であるか識っておけば、いざという時に身を守る行動ができるのではないでしょうか。